ここではスコアエディター(五線)を使ったMIDI入力方法について見ていきます。

ここでもまずは入力しやすい環境を整えるところから見ていきます。

スコアエディターの調節

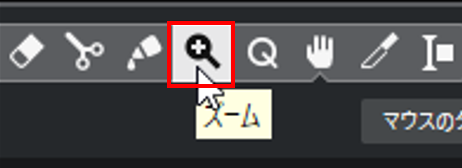

スコアエディターの拡大と縮小

キーエディターでは縦軸と横軸の拡大/縮小ができましたが、スコアエディターでは1つの拡大と縮小(縦軸も横軸も両方変わる)しか用意されていません。

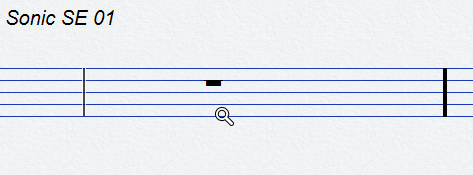

まずは、スコアエディター上部にある虫眼鏡のマーク「ズーム」ツールを選択します。

そして五線上をクリックすると五線が拡大していきます。

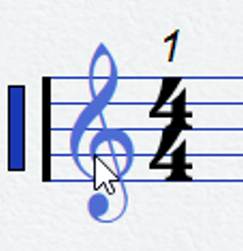

音部記号の変更

既定では「ト音記号」になっていますので、音域の低いベースや、音域の広いピアノでは譜面が見にくくなる可能性があります。

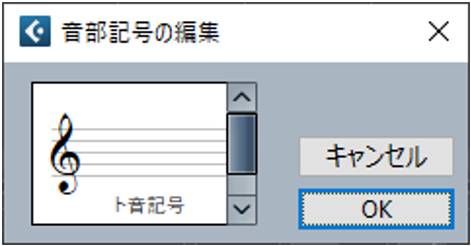

「オブジェクトの選択」ツールでト音記号のところをダブルクリックすると音部記号を変更することができます。

ダブルクリックすると、「音部記号の編集」ダイアログが表示されますので、下矢印のところから目的のトラック(楽器)にあった音部記号を選択してみましょう。

スコアエディターでの基本操作

入力しやすい環境が整ったら、実際にスコアエディターで音を入力していきましょう。

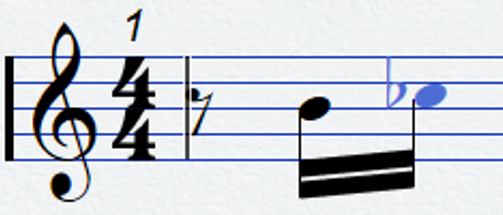

スコアエディターでの音符入力

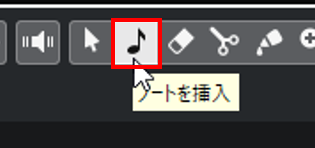

五線上に音符を入力するには「ノートを挿入」ツールに切り替えます。

この状態で五線上をクリックすると音符が入力されます。

「オブジェクトの選択」ツールの状態で、「Altキー(Macではoptionキー)」を押しながらクリックしても音符を入力することができます

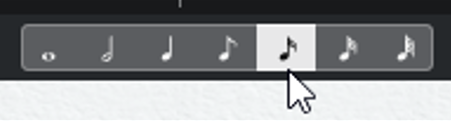

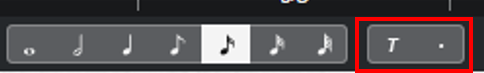

入力される音符の長さは、スコアエディター上部で選択されている音符の長さになっています。

音符のマークの右隣にある「T」と「・」のところでは連符と付点音符も設定できるようになっています。

打ち込みたい音符の長さに合わせて切り替えて入力していきましょう。

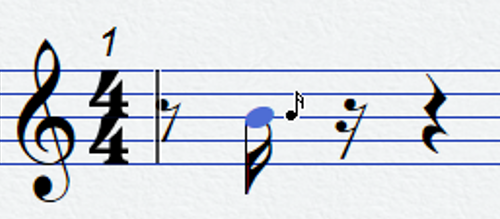

スコアエディターでの「休符」

キーエディターと同様、Cubaseのスコアエディターにも休符のみの入力ができません。

音を入力すると自動的に休符も入力される仕組みになっています。

ですので、この休符の位置を目印に音を空けて入力すると、休符が維持されたままになります。

休符の長さはこの後見ていく「音符の移動」等を駆使して調整していきます。

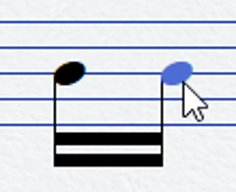

音符の移動(高さ)

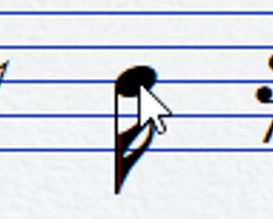

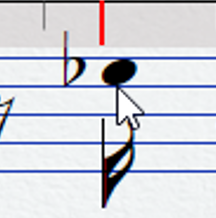

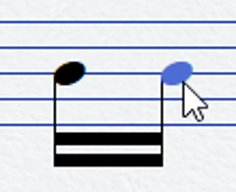

打ち込んだ音符の高さを変えたい場合は、「オブジェクトの選択」ツールの状態で移動させたい音符上にマウスカーソルを持っていきます。

そしてこのまま持って行きたい場所(高さ)にドラッグして移動させます。

音符の移動(タイミング)

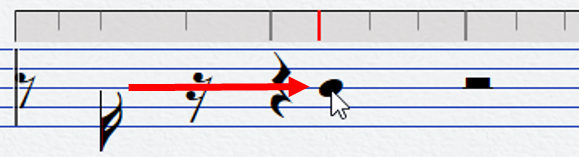

音符を左右にドラッグして動かすと、音の位置も調整できます。

上部にタイミングの目印が表示されますので、この目印を参考に音を動かしてみましょう。

また、音を動かすと、休符の長さや位置も自動的に調整されます。

MIDIノートの複製

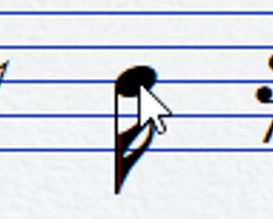

同じ音符をもう一つ作りたい場合は、移動と同様、マウスカーソルを音符上に持って行きます。

そして「Altキー(Macではoption)」キーを押したままドラッグし、左クリックを離すと音符が複製されます。

何度も同じような音の長さのものを打ち込むような場合に最適です。

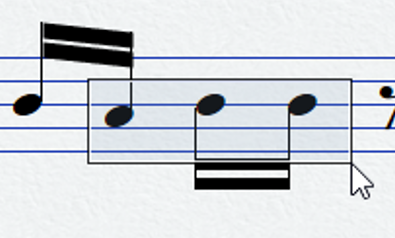

音符の削除

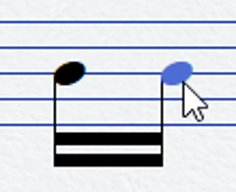

音符を削除したい場合は、削除したい音符をクリックして選択します。青く点灯したら選択された状態を示しています。

そしてそのまま「Delete」キーを押すと消えます。

休符はソフト側で自動的に入力されるものなので、休符を消すことはできません

複数の音をまとめて削除したい場合は、左クリックを押したまま削除したい音符を囲むようにドラッグします。

左クリックを離すと囲った音が選択状態になりますので、そのまま「Delete」キーを押すとすべて消えます。

すべての音を消したい場合は、クリップ自体を削除した方が早いです

その他音符の調整

Cubaseでは音符の調整機能が用意されているのでいくつか見ていきましょう。

異名同音

五線上部に表示されているところから、五線上の音符を異名同音に変えることができます。

まずは異名同音に変えたい音符を選択します。

そして変えたい異名同音を選択します。

「♭♭(ダブルフラット)」「♭」「♯」「×(ダブルシャープ)」いずれかを押すと、指定した変化記号の形で異名同音で表示されます。

※音によっては目的の変化記号にならない場合があります

例えば「♭」を押してみると、元々「シ」だった音は異名同音の「ド♭」として表記されます。

その他の部分も見ておきましょう。

- 「off」:一度変更した異名同音を元に戻す場合に使います

- 「no」:変化記号を見えなくします。ただし、見えなくなっているだけで音自体は変わっていません。

- 「?」:「no」にした状態を解除します

- 「( )」:変化記号に「 ( ) 」を付けます

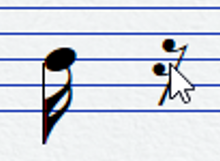

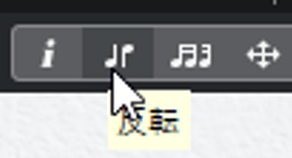

反転

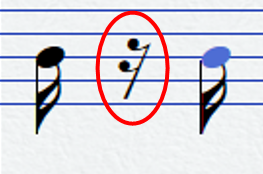

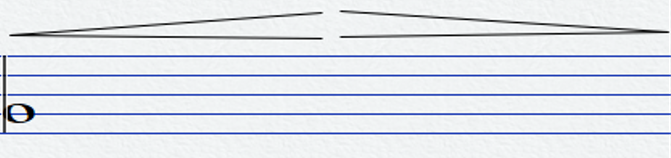

「反転」では指定した音符の向きを上下反転させることができます。

反転させたい音符を選びこのボタンを押すと下図のように上下反転します。

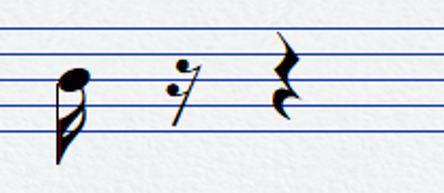

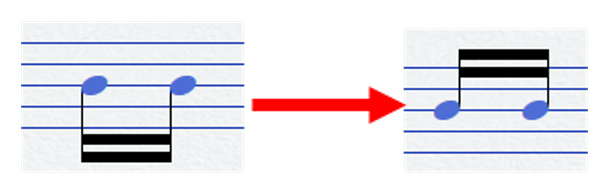

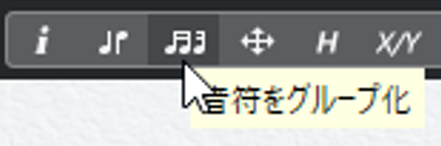

音符をグループ化

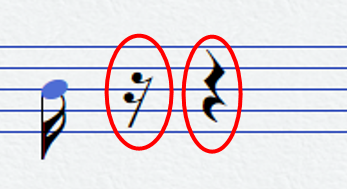

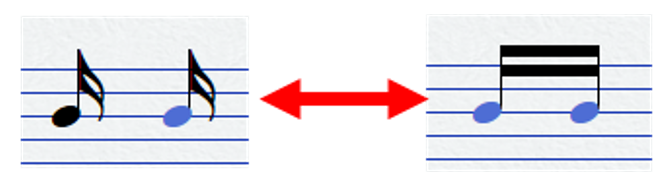

「音符をグループ化」では指定した音符を連桁(れんこう:音符の”はた”をつなげる)させたり、連桁を解除することができます。

連桁させたり、連桁を解除させたい音符を選びこのボタンを押すと下図のように”はた”がつながったり離れたりします。

連桁する時は連桁させたい音符をすべて選択してから行い、連桁を解除したい場合は一方の音符だけを選択状態にしてから行います

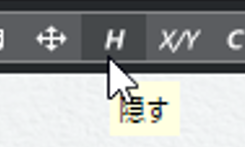

隠す

五線譜上から音符を隠したい時は「隠す」を選択します。

五線譜上から見えなくなっているというだけで、音符としては存在しています

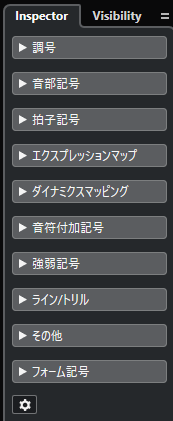

楽譜レイアウト機能

Cubaseのスコアエディターでは単なる音の入力だけでなく、楽譜のレイアウトもあります。

細かい楽譜のレイアウトを設定したい場合は画面左側の「Inspector(インスペクター)」から可能です。

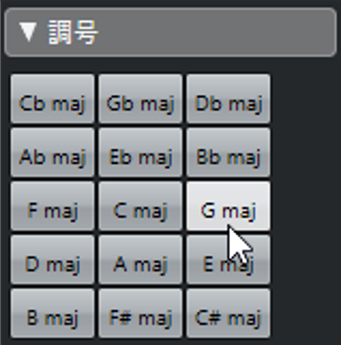

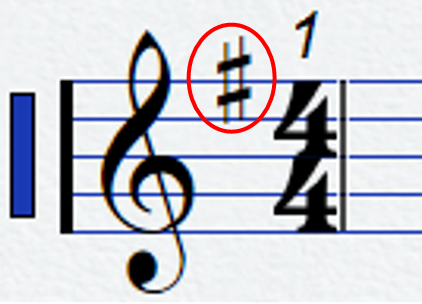

「調号」や「音部記号」「拍子記号」があらかじめ用意されており、スコアエディター上で指定したものを配置していく流れになります。

例えばキーを変えたい場合、「調号」から目的のキーを選択します。

※表示されているキーはメジャーキーしかありませんので、マイナーキーの場合は一旦平行調で考える必要があります

そしてそのまま楽譜上をクリックするとキーが変わります。

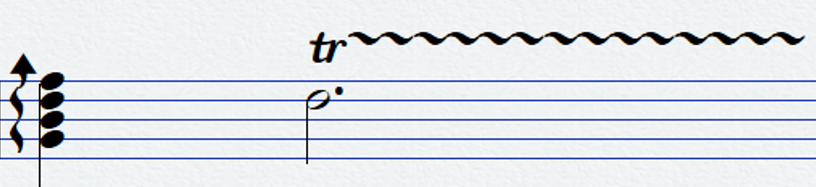

その他、「クレッシェンド」や「デクレッシェンド」、「アルペジオ」や「トリル」などの記号も用意されているので、より自然な楽譜にすることができます。

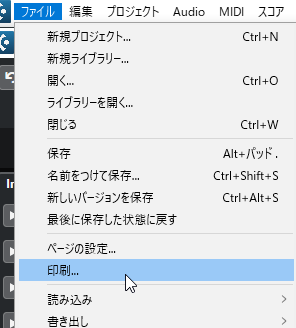

最終的に完成した楽譜は、メニューバーの「ファイル」から『印刷』を選択するとプリントアウトすることができます。

【Cubase使い方講座】

(MIDI 基礎編)

- MIDI入力のための準備

- キーエディターでのMIDI入力

- スコアエディターでのMIDI入力 (このページ)

- ドラムエディターでのMIDI入力