「何曲かは作ってみたものの、もう行き詰ってしまった・・・」「どうやってアレンジ(編曲)をしたらいいかよくわからない・・・」といったお悩みの方は多くいらっしゃるかと思います。

そういった方にぜひお勧めしたいのが「写経」です!

ここでいう“写経”は、般若心経などを書き写す一般的な写経のことではなく、簡単にいうと「楽譜をまるごとDAWに打ち込む(ピアノロールで再現する)」ことを意味します。

ここではなぜ写経が良いのか、どのように写経していくのが良いのか見ていきます。

なぜ“写経”が良いのか?

楽譜はいわば目に見えない音を可視化したものですので、耳で聴くだけより、楽譜から学べることはたくさんあります。

また、その楽譜を実際に写経する(ピアノロールで打ち込んでいく)ことによって、プロの方々の音の動かし方やリズムの流れなど、実際に目と手を使って体におぼえさせることができます。

プロの作品には1音として無駄な音はありませんし、また1音1音ごとに意味を持っています。

写経を通して、実はものすごく重要な作曲アイデアが隠されていたことに気づいたり、「なんとなくここの流れ好きだな」と思えるところが、なぜここが好きと感じたのか理由を分析できたりします。

さらに、ピアノロールで打ち込まれているので、もしこの音をこうしたらどう聴こえるんだろう?と原曲に手を加えることもできたりします。

ですので、写経は作曲力や編曲力の向上に役立つというわけです。

写経の前に楽譜を手に入れよう

では実際に写経に入っていきましょう。でもその前に写経用の楽譜が必要です。

写経用の楽譜は必ずあなたが100回くらい聴いても飽きないような大好きな作品にしましょう。

楽譜はちょっと大きめの本屋さんや、Amazonや楽天ブックスなどで手に入ります。

楽譜にもピアノ用、合唱用、吹奏楽用など多種ありますが、編曲力を身に付けるなら断然「バンドスコア」です。

バンドスコアだと基本的にドラムやベース、ピアノ(キーボード)、ギター、メロディ、その他楽器が含まれていますので、それらの動きを見ることは編曲力向上に大きく役に立ちます。

いざ写経!

では楽譜を用意したら実際に写経をやっていきましょう。

写経のやり方、写経の順番には特に決まりはないので、自分がやりたいようにやれば良いのですが、ここでは私自身がやっている流れをご紹介します。

1:まずはサビから打ち込んでいく

基本的にポップスは「Aメロ」「Bメロ(ない場合もあり)」「サビ」といった複数のセクションで構成されています。

その中で一番印象に残る部分が「サビ」なので、私は「サビ」から打ち込んでいきます。

もちろん最初から順番に打ち込んでいきたいという場合はイントロから打ち込んでいくのもアリですが、なかなかサビまで到達しないと途中で挫折してしまう可能性があるので、そこは注意が必要です。

2:楽器はリズムパートから打ち込んでいく

楽器もどの楽器から打ち込んでいっても構いませんが、やはり音楽の根幹であるリズムパート(ドラムとベース)から打ち込んでいくのをお勧めします。

注意点としては、ドラムの場合バンドスコアによって五線(ドラム譜)上と各キットの位置が異なる場合があります。

また、ベースでは基本的には「ミ」の音を最低音としてチューニングしますが、DAWや外部音源によってはその最低音が「E1」になっていたり、「E0」になっていたりします。

ですので、より原曲に近いのは「E1」の音か、「E0」の音か確かめるようにしましょう。

3:メロディを打ち込む

土台のドラムとベースを打ち込み終わったら、今度は音楽のメインパートといえるメロディを打ち込みましょう。

本当に良い曲はリズムパートとメロディだけでもその良さがわかりますので、何度も「リズムパート+メロディ」で聴くようにしてみてください。

4:コード系を打ち込む

メロディを打ち込んだら、メロディを装飾する「コード系」を打ち込んでいきましょう。

コード系は作品にもよりますが、基本的にはピアノ(キーボード)とギターになるかと思います。

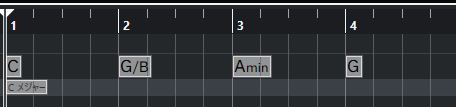

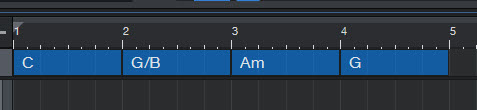

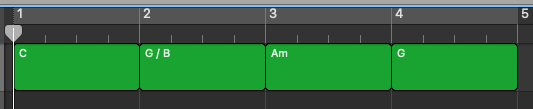

後々コード進行がわかるように、DAWにもコード進行の情報を付け加えておきましょう。

CubaseやStudio Oneでは「コードトラック」機能がありますので、それを利用してコード進行をわかりやすくしておいてください。

CubaseやStudio Oneのような「コードトラック」機能がないDAWの場合は、空トラックを用意してコードネームだけを書いたイベント(クリップ/リージョン)を作っておくのも良いでしょう。

5:その他の楽器を打ち込む

リズムパート、メロディ、コード系を打ち終わったら残りのトラックを打ち込んでみましょう。

大抵はストリングスやブラス系、パーカッション系になるかと思います。

特殊な楽器だとDAWに同じ楽器が入っていないこともありますので、その場合は他の楽器で代用しても構いません。

6:他のセクションを打ち込んでいく

サビのセクションが終わったら、他のセクションを打ち込んでいきましょう。

こちらもどのセクションでも構いませんが、個人的にはAメロとBメロを打ち込んでとりあえず1コーラスは完成させてみるのをお勧めします。

基本的に1コーラス目と2コーラス目はほとんど同じになることが多く、ある程度コピペだけで2コーラス目は完成できるでしょう。

そしてその他のセクションを打ち込んでフルコーラスを完成させていきます。

慣れてきたら楽器の動きに注目して写経してみよう

最初は特に何も考えずにそのまま写経していくだけで構いませんが、ある程度慣れてきたら各楽器の動きにも注目しながら写経すると編曲力が付きます。

例えばドラムの場合・・・

- どこにアクセント(バスドラム)が来るのか

- ハイハットは8ビート系なのか16ビート系なのか、またクローズなのかオープンなのか

- ずっと同じドラムフレーズなのか、セクションごとに変わるのか

ベースの場合は・・・

- どんなリズムになっているか

- コードのルート音以外ではどんな音が使われているか、またどこで使われているか

- どの音域の音が使われているか

メロディの場合は・・・

- 音域はどのあたりか

- 滑らかに動くところと跳躍して動くところの割合はどのくらいか

- コードと同じ音の割合はどのくらいか

コード系の場合は・・・

- どんなボイシング(音の積み方)になっているか

- どんなリズムになっているか

- メロディとのハーモニー感

などを意識して打ち込んでみましょう。

その他の楽器は馴染みがないので、どのような動きになっているか、どのような音が使われているかに注目してみてください。

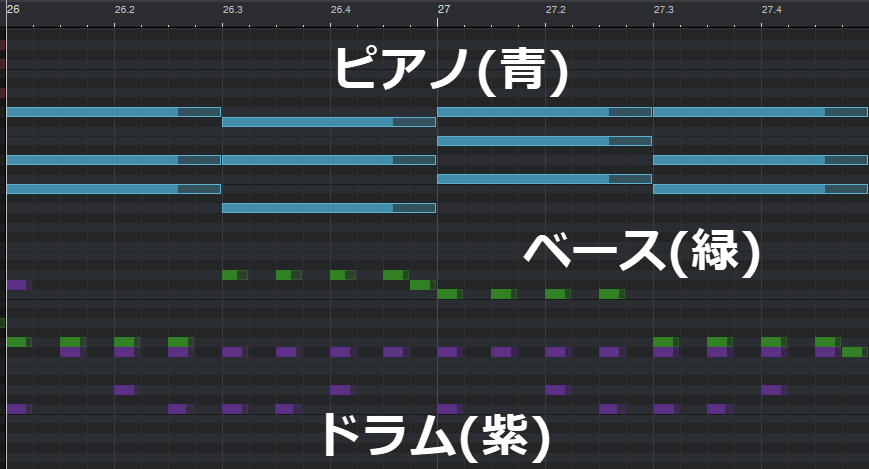

また、各楽器それぞれ個別で見るだけでなく、縦の流れで見る(複数の楽器をまとめて見る)ことも大切です。

例えば、ドラムの動きに対して他の楽器はどのように動くのか、ピアノとギターの2つのコード楽器がある場合それぞれどういう役割分担をしているのか、主メロと裏メロはどのように干渉せず動いているのかなどなど分析してみてください。

DAWでは下図のように複数のトラックを一枚のピアノロールに同時に表示できますので、縦の流れも見やすくなります。

写経したものを基に試行錯誤してみる

打ち込み終わったものを使って試行錯誤してみるのも編曲力向上に役立ちます。

※試行錯誤する場合は別ファイルとしてコピーしておくことをお勧めします

例えば・・・

- 特定のトラックをソロで聴いてみる

- テンポやドラムフレーズを変えてみる

- 元のコードとは違うコードにしてみる(リハーモニゼーション)

- ベースフレーズやメロディなどのリズムを変えてみる

- 原曲にはない楽器を加えてみる

などなど、色んな試行錯誤できると思います。

まとめ

ということで、作曲力や編曲力の向上には写経(楽譜をそのままDAWに打ち込む)がおすすめです。

写経に使う楽譜はバンドスコアがおすすめで、私はAmazonや楽天ブックスをよく利用しています。

写経の順番には特にこれと言った決まりはないので何度もやっていく中で自分なりの段取りを見つけてみてください。

個人的に私は次のような順序でやっていっています。

- リズムパート(ドラム・ベース)

- メロディ

- コード系

- その他楽器

セクションはまずはサビから打ち込んでいき、そしてワンコーラス(Aメロ~サビの範囲)、そしてフルコーラスと広げていきます。

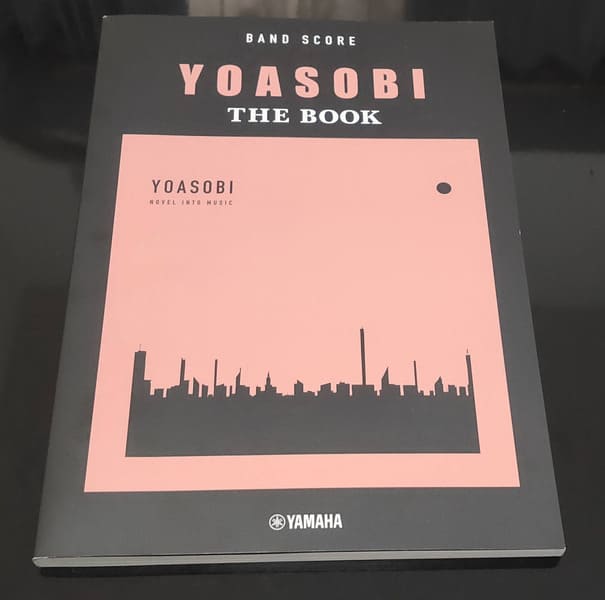

ちなみに私が最近写経に使ったのがYOASOBIの「THE BOOK」のバンドスコアです。

YOASOBIの作品は音楽配信サービスでも聴くことができます。

特に今これといった写経用教材がなければ一度聴いてみて、もし良いなと思える作品があれば「THE BOOK」を写経してみてください。

Spotifyなら無料で聴けますし、デバイスによっては自由に選曲して聴くこともできます。詳しくは下記をご覧ください。