チューニングが終わったら、ギターを軽く弾いてみましょう。

Cメジャースケールを弾いてみよう

それでは、各音の位置がわかったところで、馴染み深いCメジャースケール(ドレミファソラシド)を弾いていみましょう。

ドレミ~の各音の位置は次の通りです。5弦目(下図の下から2番目の弦)にある「ド(C)」からスタートします。

実際に弾くと次のようになります。

「レ(D)」「ソ(G)」「シ(B)」は、開放弦を使っても構いません。とりあえず「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の8音の位置を、いちいち考えなくても手になじむように弾いていきましょう。

慣れない間は、位置がわからなくなったり、うまく音が出なくなったりします。しかし、何度も繰り返していると、自然と指も頭も意識せずに動いてくれます。

ある程度慣れましたら、今度は高いドから低いドへ降りてくる練習をします。

上に行ったり、下に行ったりしながら手になじむように練習してみましょう。

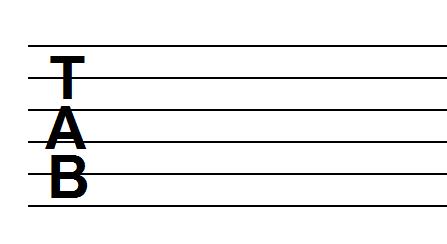

ギターTAB譜(タブ譜)の読み方

一般的に楽譜と言えば、5つの線が記された「五線」を用います。ただし、ギターにはギター専用の楽譜があります。

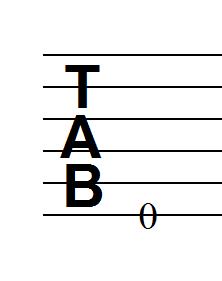

それが「TAB(タブ)譜」です。実際のTAB譜は下図のようになっています。

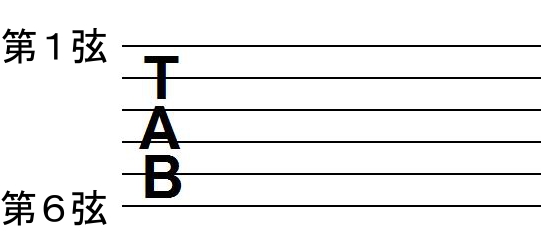

このTAB譜はどう見るのかというと、各線がギターの弦を表しています。つまり、次のようにみます。

TAB譜の一番下の線がギターの一番低い(太い)第6弦、TAB譜の一番上の線がギターの一番高い(細い)第1弦を表します。

例えば、第6弦を弾くと、次のように記されます。

線上の「0」は押さえたフレットを表します。

この場合は、第6弦(E音)をどこのフレットも押さえず鳴らした状態ということなので、つまりは6弦の開放弦で鳴らすという意味になります。

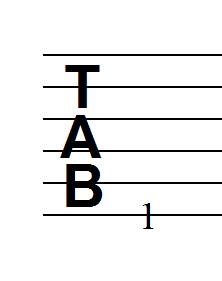

例えば第6弦の1フレット目を押さえた状態で弾くと次のように記されます。

つまり、五線のように線ごとに音が決まっているわけでなく、TAB譜の線と記された数字(フレット位置)の両方で、見ていかなければなりません。

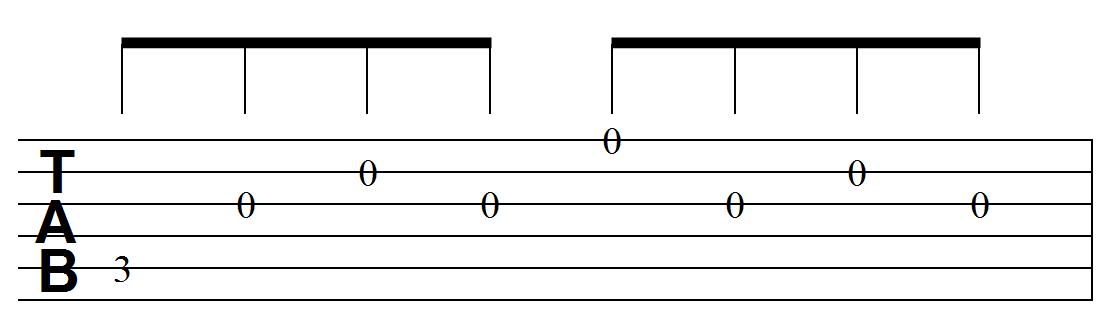

次のようなTABで表したものを弾いてみましょう。

実際に弾くと次のようになります。

※サンプル音は上のTAB譜を2回繰り返しています

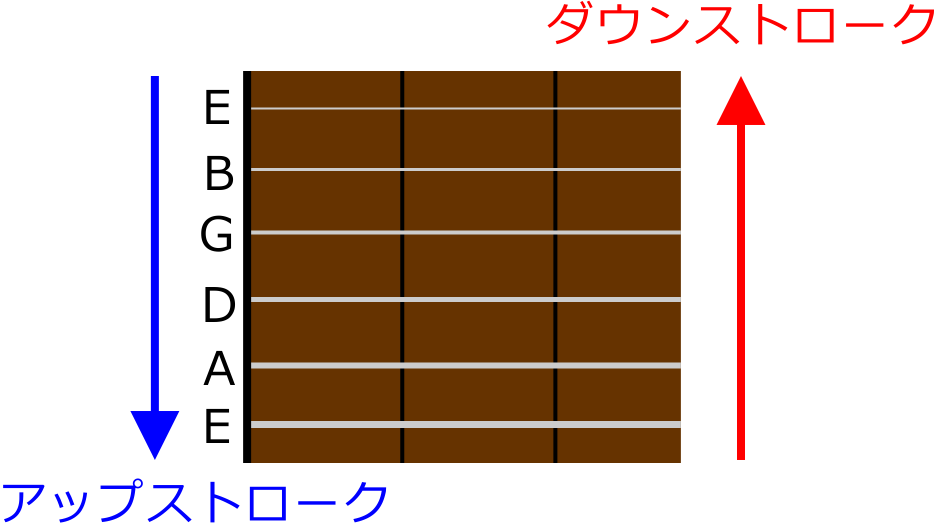

ギターストロークとは

ギターの弦を一気にかき鳴らすことを「ストローク」といいます。

6弦から1弦に向かってのストロークを「ダウンストローク」、1弦から6弦に向かってのストロークを「アップストローク」といいます。

ギターでの伴奏の場合、このダウンストロークとアップストロークの繰り返しで鳴らします。

ただロック系など速めのテンポの音楽の場合は、ダウンストロークのみということもあります。

それでは開放弦のダウンストロークとアップストロークを聴き比べてみてください。

【ダウンストローク】

【アップストローク】

聴いてみて分かるとおり、ダウンストロークの場合は低音から高音、アップストロークの場合は高音から低音へ音が鳴っていきます。