- 「保育士試験って独学で合格できるもんなの?」

- 「独学で保育士試験に挑戦するつもりだけど、どうやって勉強したらいいのかわからない」

- 「保育士試験の筆記試験に何度も挑戦しているけど、なかなか合格しない…」

本ページをご覧になっている方は、こういった疑問やお悩みをお持ちかもしれません。

保育士試験は独学で合格可能です。私がそうだったので!

ここでは、私が行っていた勉強の流れをご紹介いたします。

保育士試験を受験したいと思っておられる方、現在試験勉強中だけど勉強法がいまいちよくわからない方のご参考になりましたら幸いです。

最初に断っておきたいこと

偉そうに「保育士試験の筆記試験を独学で合格するための6ステップ」という記事を作っておきながらこんなことを言うのはなんですが、私は筆記試験合格に2回かかりました汗

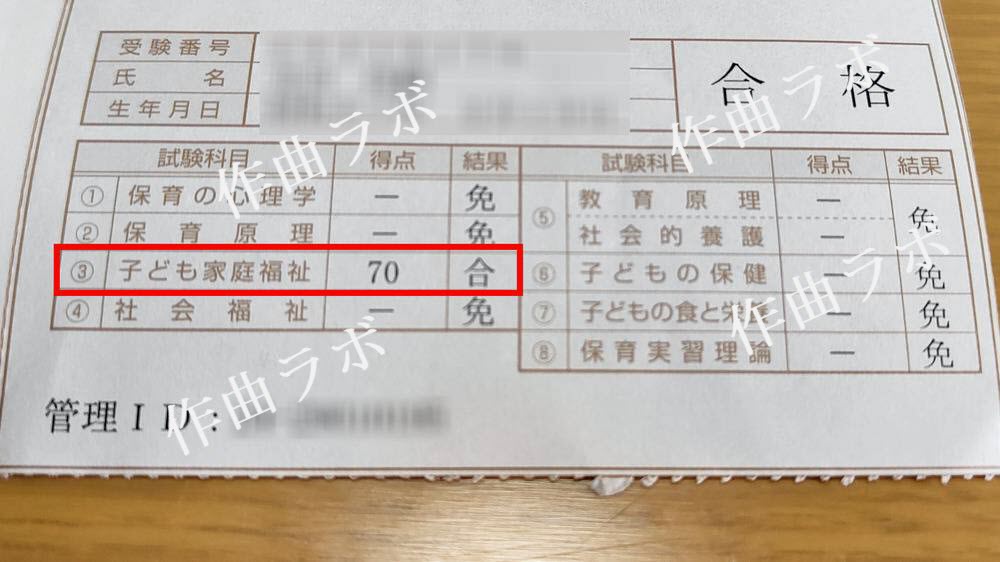

下図をご覧の通り、1回目は「子ども家庭福祉」を落としました…

ということで、どうしても一発合格でないといけないという方には参考にならないかもしれませんが、複数回に渡ってもいいから合格したいという方には参考になる部分があると思います。

こちらのページを参考に、ぜひ着実にステップアップしていただければと思います。

独学合格のための6ステップ

では、ここからは私が実際に行っていた勉強法をご紹介いたします。

私は大まかに下記の6つのステップで勉強していました。

それでは1つずつ詳しくご説明します。

ステップ1:テキストをさらっと通読する(目安3~4週間)

まず最初は、テキストを一通りさらっと通読します。

あくまで「保育士試験の全体像」を把握するためなので、細かいところやわかりにくいところは気にせず、また内容を覚える必要もありません。

「ふ~ん」とか「へぇ~そうなんだ~」という感じで、単なる読み物としてテキストを読んでおいてください。

また、使用するテキストによるかもしれませんが、側注(ページの端に細かい文字で書かれているところ)や章末の問題などは飛ばして、本文のみ読んでいきます。

ちなみに私は、このステップでは下記の2点を意識して読みました。

- 「ガッツリ暗記系」に印を付ける

- 科目同士での共通部分を意識する

保育士試験の内容は、「保育士としての心構え」のような読むだけでなんとなく理解できる部分と、「人名とその人の業績」や「年代と出来事」など強引に覚えるしかない「ガッツリ暗記系」があります。

「ガッツリ暗記系」は早い段階から覚えようとてもすぐに忘れてしまうので、試験日から1か月前くらいにまとめて覚えておく方が良いです。

ですので、「これは覚えるのに時間がかかりそうだな」という部分には印を付けておいて、後回しにしておきましょう。

また、保育士試験には複数の科目で共通する部分も出てきますので、共通部分を意識して読んでおくと、後々効率的に習得できます。

ステップ2:もう1度テキストを通読する(目安2~3週間)

一度全体を通読したら、もう一度通読します。

ここでも「ガッツリ暗記系」と「科目同士の共通部分」を意識しつつ、1回目よりは速めに読みます(1回目では飛ばしておいた側注も読む)。

通読は2回目とはいうものの、ステップ1を目安通りに進めた場合、1科目は約1か月前にやったところなので、おそらくほとんど忘れていて愕然としてしまうと思います。

ただ、特別な才能を持っておられる方以外はそれが普通のことなので、そこは仕方ないものだと割り切りましょう!

さらに、章末に問題があるテキストであれば、あわせて問題も解いてみてください。

ステップ3:問題集を一通り解く(目安3~4週間)

テキストを通読しただけなのでほとんど内容は覚えていないと思いますが、問題集で問題を解いていきます。

ネット上では年代順で過去問が見られるサイトがありますが、個人的には市販の問題集を使うことをおすすめします。

なぜなら、市販の問題集だと過去の出題実績を基に重要な問題がピックアップされているからです。

ですので、過去問サイトで年代順にやっていくより、市販の問題集の方が効率的に知識習得ができます。

こちらもテキストの通読と同じように、1科目3日程度で進めると1ヶ月くらいはかかります。

ちなみに、問題を解く時は「一問一答形式」で解くようにしましょう。

例えば次のような問題があったとします。

※勉強を始めたばかりの方は、まだ下記のような問題が解けなくても構いません

正しいものを○、誤ったものを× とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- A:エレン・ケイは『児童の世紀』で、子どもの人権の必要性を訴えた

- B:ルソーは「子どもの発見者」とよばれており、児童中心主義の教育を提唱した

- C:モンテッソーリは『子どもの発見』などの著書があり、幼児教育に大きな影響を与えた

- D:コメニウスは「メトーデ」という教授法をまとめた

【組み合わせ】

A B C D

1○ ○ ○ ×

2○ ○ × ×

3○ × × ×

4× ○ × ○

例えば、この中でBとCは確実に〇だとわかっているけど、AとDについてはわからないという場合、【組み合わせ】のところを見れば、BとCが〇になっているのは「1」しかありません。

「だからこれは1だな」というような解答をしても、たまたまこういう組み合わせしかなかったので正解できますが、実際の試験では確実にわかっている部分の組み合わせが複数あることも十分にあり得ます。

ですので、まだ問題集を解く時は【組み合わせ】のところは考えず、Aは〇か✕か、Bは〇か✕か、Cは〇か✕か…という風に一問一答形式で問題を解いていきましょう。

ステップ4:過去の本試験をやってみる

問題集を一回りし終えたら、一度過去の本試験を全教科やってみましょう。

実際の本試験を使って、問題の形式や問題文の長さ、試験時間内に解けそうかなど、早いうちに確認しておくことは重要だと思っています。

過去の本試験は問題集に1回分のみ付属していることもありますし、直近のものなら「全国保育士要請協議会」からでもダウンロードできます。

ただ、実際にやるとわかると思いますが、この段階ではかなり難しいと感じるはずです(と言いますか、直前期でも難しいと感じると思いますが…)。

問題集を一回りやったぐらいではそんなに簡単に合格レベルには達しないでしょうから、全然合格点に達していなくても落ち込まないでください。

ステップ5:問題集グルグル&テキスト見返し(目安2~3ヶ月)

実際に過去試験をやってみて、試験の形式や自分の現状を理解したら問題集をグルグル何回転もやってみましょう。

このステップ5で初めて正解することを主眼に問題を解いていきます。

「確実にこの問題は解ける!」というものを省いていくと、やるべき問題数が減りますので、回数を重ねるごとに回転速度も速くなっていくはずです。

また、問題集をやってみて、やっぱりここは理解しきれていないんだなぁと感じるところは、テキストでその都度読み返すようにしておきます。

ステップ6:暗記系の追い込み(試験日まで)

問題集をグルグルやって、ある程度正解率も高まってきたら、試験日まで暗記系をまとめて覚えるようにします。

暗記は「力技」みたいなところがあるので、これは我慢して覚えるしかありません…

Q&A

テキストはどんなものがいいですか?

テキストは、毎年決まって出版されているもの(「⚪︎年度版」のようなもの)であれば何でも構いません。

毎年出版(更新)されているということは、それだけ受験者から信頼されている証拠にもなります。

自分なりにテキストの内容が見やすいと感じるもの、勉強しやすいと感じるものを実際に書店に行って選ぶのがおすすめです。

近くの書店ではテキストが売っていないということでしたら、出版社かAmazonでサンプルを見て判断してください。

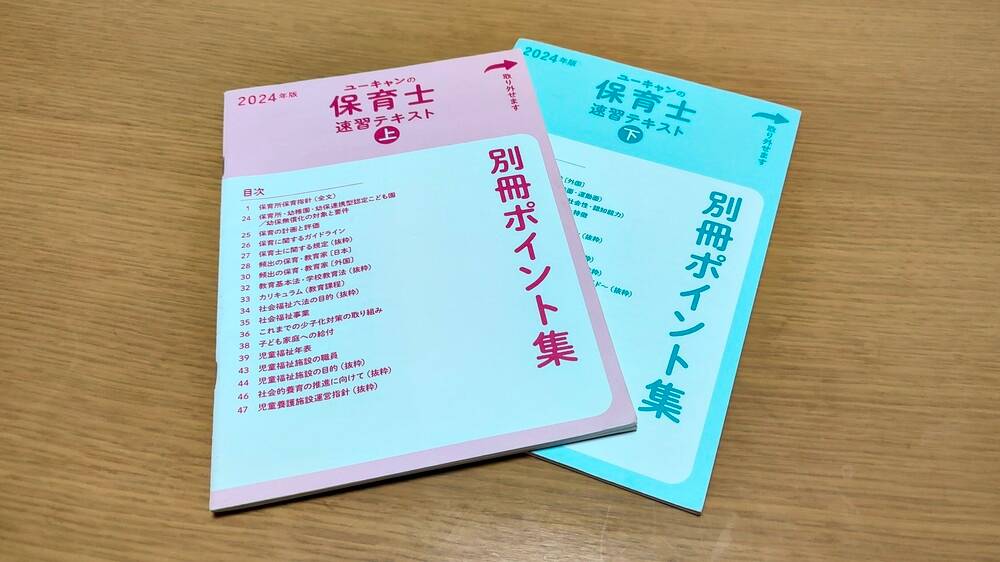

私は、「名が知れている」というのと「フルカラーの方が好き」というところで、『ユーキャンの保育士 速習テキスト (上・下巻)』を選びました。

『ユーキャンの保育士 速習テキスト (上・下巻)』には、保育士試験の基礎部分である「保育所保育指針」と、各科目の要点がまとめて記された「別冊ポイント集」が付属していて、個人的にはこれがかなり活躍しました。

問題集はどんなものがいいですか?

問題集も毎年更新されているものであれば安心です。

また、ある程度問題数があるのと、各問題についてしっかり解説が書かれているものの方が良いでしょう。

こちらも書店か出版社などのサンプルで判断してみてください。

ちなみに、私は下記の翔泳社「保育士 完全合格問題集」を使いました。

テキストと同じユーキャンの問題集でも良かったのですが、ページ数と問題数がこちらの方が多かったのと、違う出版社だとユーキャンのテキストに載っていないことが書かれているかもしれないということで、あえて違う出版社のものを選びました。

また、私は下記の「出る!出る!一問一答」もステップ6の時点で加えてやっていました。

テキストは使わず、Youtubeでインプットしてもいいですか?

テキストなど視覚の方が物事を捉えやすい人と、ビデオ講座など聴覚系の教材を使った方が捉えやすい人がいるそうです。

自分は聴覚系の方が理解しやすいなと思ったら、テキストは使わず、Youtubeの講義を利用されるのも一つだと思います。

ただ、部分的に「ここはどうだったっけ?」となった場合、テキストならパラパラとページをめくるだけで目的の箇所を探せますが、Youtubeだと一通り観ていかないと目的の箇所までたどり着けないという可能性があります。

ですので、Youtubeでインプットする場合でもテキストはあった方がいいかなというのが個人的な印象です。

ノートは作った方がいいですか?

個人的にはノート作りは不要だと感じます。私は作っていませんでした。

ノートを作るとなんとなく「やった感」が出てモチベーションが上がるというメリットもありますが、あくまで「やった感」なので、思ったほど結果に結びつかない可能性があります。

また、ノート作りに時間ばかりがかかって、ほとんど文字を書いているだけで内容を覚えていないということがあります。

ですので、必要だと感じたものはテキストか問題集にまとめて書いておくのがおすすめです。

ただ、ここは苦手だなと感じる部分については、目次のような感じで「キーワード」だけノートかメモ用紙に書いておくというのはおすすめできます。

テキストと問題集ではどちらの方に重点を置くべきですか?

テキストと問題集では断然、問題集に重点を置いてください。

私自身、テキストを読むだけではいまいち理解できなかった内容が、問題を解いてみて初めてその意味がわかったというところが結構ありました。

ですので、「問題集がメインで、テキストはサブ」だという風に捉えておいた方が良いです。

ステップ5の問題集グルグルの時も、事前にテキストを読んでから問題をやるのではなく、一旦問題を解いてから、わかっていないところをテキストで再確認してみるという流れをおすすめします。

過去試験はたくさんやった方がいいですか?

再受験の方や、時間に余裕がある方は過去試験をさかのぼってやってみるのもおすすめします。

ただ、過去試験でもせいぜい直近5~6回分(3年分)ぐらいでいいと思います。

私自身、1回目の受験で「子ども家庭福祉」を落として、次回はなんとしても合格しなければと思ったので、過去15回分(7年分くらい)くらいさかのぼってやりました(残り1科目しかなく、次の試験まで約半年あったので…)。

過去15回分ほとんど正解できるところまでやりこみましたが、結果的に2回目は70点で、結局1回目から15点しか上積みできませんでした。

ですので、過去試験をたくさんさかのぼってやったからといって、それに比例して高得点がとれるものではないと思います。

さいごに

以上、私が独学でやっていた勉強ステップについてご紹介しました。

問題集でほとんど正解できずにモチベーションが下がることがあると思いますが、それは私もそうだったので、特別な方以外はみんなそういうもんだと思っておいてください。

ご存じだと思いますが、一度合格した科目は3年間は有効なので、最初から一発合格は目指さず、受験科目を限定して受験する(勉強する)というのも一つの手です。

その際は極力、難易度が高めの「福祉科目(子ども家庭福祉・社会福祉)」と「ニコイチ科目(教育原理・社会的養護)」を優先して受けて、心の負担を少なくしておくようにするのがおすすめです。

それではあなたの筆記試験の合格、切に願っております。

よろしければ下記の記事もご参考にしてみてください!